La primera vez que escuché hablar de las

sesiones de dibujo que hacía Eugenio Dittborn en el Zoo de Berlín a fines de

los años sesenta, fue por testimonio de Cristián Olivares, a quien encontré en

el galpón en que Raúl Ruiz filmaba un documental sobre el Juramento de la sala

del juego de pelota, para la celebración del Segundo Centenario de la

Revolución Francesa. Cristián Olivares había construido la maqueta de la sala y

estaba presente durante el rodaje, en el curso del cual, en verdad, Raúl Ruiz

filmaba otra película. Yo andaba con Pancho Vargas. Raúl Ruíz, en un momento,

nos agarró junto a otras personas que trabajaban con él e hizo que nos

cubriéramos con unas frazadas militares, ocultando la cabeza, dejando apenas

una apertura para respirar, y que nos situáramos en un sitio oscuro del galpón,

diciéndonos: “Ustedes serán alacalufes”.

Después de eso, salimos con Cristián Olivares

a tomar un café-calva en un bar cercano. De lo único que hablamos fue de

Eugenio Dittborn. De cómo, en 1969, iban a dibujar papagayos, cacatúas e

hipopótamos al Zoo de Berlín. Me hablaba, además, del olor a piña podrida que

había en el ambiente, a raíz de la alimentación de las aves. Pero ahora, a

veinte años de eso, él estaba en el rodaje de una obra sobre el Juramento que

se sabe. Actores de la Comedie Française interpretaban a plenipotenciarios que

discutían con Benjamin Franklin. Antoine Bonfanti hacía el sonido de referencia

y se llevaba a los actores a un estudio de fortuna que había improvisado para

hacer doblaje japonés. Todas esas cosas

había una vez, cuando yo pensaba el mundo al revés. Entonces, veinte años

después de la escena de los alacalufes, regreso entre otros tantos regresos,

para encontrar colgada en la casa del poeta y artista Bernard Collin, una

pintura realizada por Eugenio Dittborn en 1967, cuando estuvo en Paris. Ya

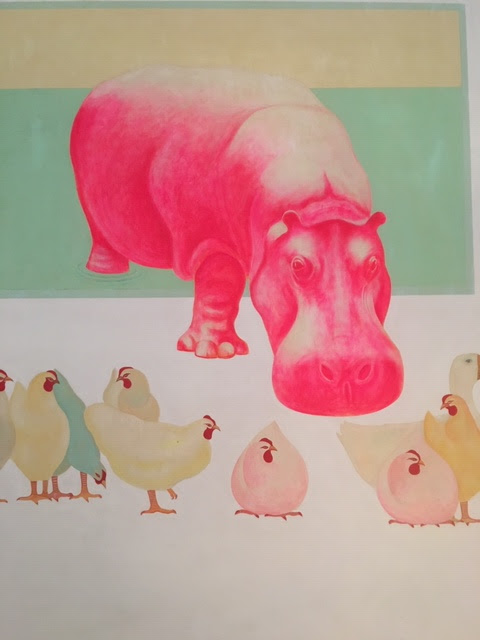

había pasado por la experiencia del Zoo de Berlín. Ahora, enfrentaba, para el discurso de posteridad, un hipopótamo

rosado que “se coloca” sobre una línea de gallinas.

En el revés de este relato, en el marco de la propia

historia de obra, habría que reconsiderar el color rosado como plataforma de

anticipación, en al menos una década, para concretar las citas dependientes a

otras menciones del rosado-deliberadamente-crudo, esgrimidas como indicio en la

inscripción tardía de una poesía objetivada por el impreso, al pie de la letra,

demarcando la subordinada interpretabilidad de la obra dittborn al diagrama de

la poesía-de-ronald-kay, como si en esta

última residiera la clave de acceso a la comprensión de la primera. Lo que no

es efectivo. La complejidad de la obra dittborn es mucho “más compleja”,

habiendo tenido que experimentar la violencia de modulación en una lengua que

prometía el acceso a un tipo de atención crítica que a la postre demostró su

gran ineficacia.

Esta pintura de 1967 viene a postular un magnífico

desmentido, si tan solo tomáramos en cuenta que el hipopótamo es una

ostentación razonable de la-forma-cerdo. Esto es muy importante: la forma-cerdo

en la representación de las tóxicas completudes de interpretaciones que pasan a dominar un período.

En pintura, el rosado al que se accede mediante desollamiento es una

fascinación perversa que define la aptitud de una (en)carnación. Por eso, Bacon zonifica la carne tumescente para

reproducir la aceleración del deterioro. Eugenio Dittborn tonifica la

superficie del cuerpo pictórico atribuyéndole facultades de una absorbencia que

solo puede sostener el papel secante

y la tela de yute pakistaní, cuya

cromaticidad converge con la tierra cocida del hipopótamo que, a título de modelo reducido, es exhibido en una

vitrina de arte egipcio en el Altes Museum de Berlín y que éste pudo verificar

antes de ir a dibujar al Zoo, junto a Cristián Olivares.

Primero fue la distanciación museal, luego vino la parodia del naturalismo;

finalmente, la reversión representativa de la carne viva.

Todo esto configuraba en la obra dittborn el complejo de problemas que definía

su momento en la coyuntura formal de 1967, en París-Berlín, mientras los padres

totémicos de la Facultad-de-la-Chile dudaban entre la culposa la eficacia del pop (Núñez) y la inocencia hipostalinista del obrerismo objetual (Brugnoli), en una

escena subordinada a la Dirección Política del Proceso, en sentido

estrictamente literal.