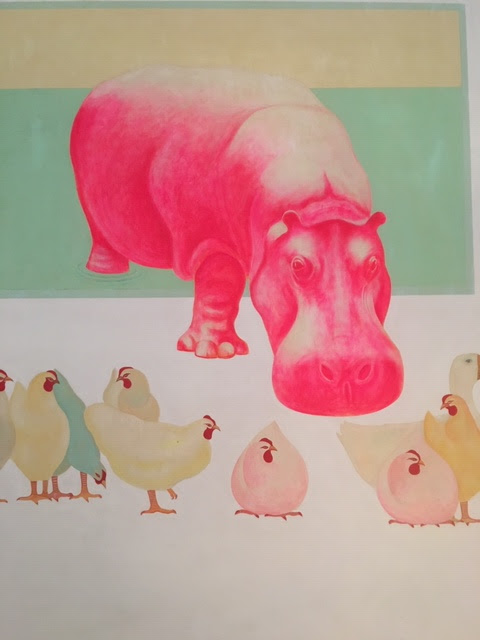

La pintura como gallinero. La comparación es buena. La pintura, el

espacio del cuadro, es entendida como el patio de una quinta en la conviven

aves de corral con otros animales. ¿Acaso una versión pictórica de la granja

orweliana? Más bien, un espacio de divergencia cromática en cuestiones relativas

al género y a la especie. Luego, el cuadro deja de ser un patio y pasa a convertirse

en gabinete de museo de historia natural, porque la representación ha tenido

que ser puesta en un estante. Es decir, distribuida en un mueble clasificatorio

que facilita o perturba el movimiento, que ya parece congelado.

El tiempo de la demostración ha sido capturado

por el tiempo de la representación.

El cuadro es un gabinete diversificado en varios

planos. No hablaré de “más atrás” ni de “adelante”. Hablaré (solo) de arriba y

abajo. Línea de horizonte, bien arriba, como en una pintura de Pablo Burchard

(el viejo), para sintomatizar –al menos- el paso de Eugenio Dittborn por esa Facultad. Franja de playa, para sosegar las

expectativas. Luego, hacia abajo, otra franja, un curso de agua. Finalmente, el

espacio blanco invierno de las gallinas seriadas, más abajo, limitando con la

línea de corte inferior de la placa de madera aglomerada.

La imagen de un hipopótamo está incrustada

ocupando la franja del agua y una tercera parte, en proporción, del

estacionamiento de las gallinas. El animal está a medio camino, con la mitad

del cuerpo en el agua y la otra mitad en tierra. Sin embargo, incrustar es una

palabra que proviene del léxico del video de los años ochenta. La incrustación

referida apunta a designar dicha imagen como la reproducción de un juguete de

plástico rosado, destinado a flotar en la tina a la hora de un baño de

infantes. La profusión de gallinas remite a una sobredosis de maternidad, en

relación a la solitaria disposición de esta imagen de “cerdo” exagerado. Solo

así podría tener sentido el ajuste de proximidad con las aves de corral.

Sin embargo, nada puede favorecer la hipótesis

que se trata de una imagen recortada, traída de otra parte –un medio gráfico- para

ser pegada sobre la reproducción de un suelo de ceniza. Sería un objeto pegado, indistintamente, fuera

de proporciones, sobre el fondo. Lo que no es efectivo, porque las ondas en

torno a la pata trasera derecha del animal denotan su movilidad ribereña. La

imagen, entonces, no está sobrepuesta, sino que está favoreciendo el amago de

salir del agua para adentrarse en el patio de las gallinas, amenazando irreflexivamente

solo por presentación de masa, acercando el hocico, para oler lo que no se debe.

Sabiendo, todos, que no es un animal

carnívoro. Pero que es convertido en un portador del fantasma de la carne

desollada.

Las gallinas pueden deambular tranquilas.

Dejando atrás la acequia de color verde-turqueza donde ejerce la defensa territorial, el

hipopótamo ingresa en el terreno de la negociación continental. Caminará como

si pisara huevos. Para eso están las gallinas del tipo Leghorn, que son el

efecto de cruce de gallinas italianas de Livorno con grandes gallinas

andaluzas, que dan origen a una raza netamente ponedora, que nunca se pone

clueca. A lo que se puede agregar que se trata de una raza con un porte

estilizado con gran armonía entre sus partes.

La cresta, el pico y la barbilla de la Leghorn

han sido convertidas en un complejo iconográfico repetible, formando la parte

invariable de la oración. El complejo de tres elementos indisociables que

corona cada cuerpo pintado, se acomoda a masas proporcionadas variables. Hay

tres de ellas en que domina un leve rosa pálido, para dejar a otras tres

disputarse el color crema pálido, dejando una gallina en posición de picar en

el suelo una lombriz virtual. Es la única gallina cuyo cuerpo coincide cromáticamente

con el agua verde turqueza. Diré que es un efecto de salpicadura sobre el suelo

de ceniza. Quizás ésta sea la única causa que motiva la atracción del animal

excedido por las gallinas ponedoras fabricadas con algodón de azúcar.

¿Cómo podía saber Eugenio Dittborn que los tonos

pastel iban a sobrevivir contra viento y marea? No eran los colores empleados

por el interiorismo chileno de la primera mitad de los sesenta, sino los

colores del neocapitalismo francés que se expresa con sus mayores

contradicciones en 1967, con colores plásticos y diseños que viven a la hora

del sueño americano. La tradición funcionalista del diseño de interiores se ve

obligada a incorporar nuevos parámetros: esteticismo, confort, innovación;

todos ellos sometidos a la tecnicidad industrial que estará definida por el

moldaje en plástico.

Es así como el color en esta pintura de Eugenio

Dittborn está moldeada, modelada y

modulada, para hacerse ver como pintura de un objeto de matricería. Sin embargo, admito la posibilidad de que

esta lectura esté determinada por las conveniencias de la reproducción por

semejanza de contacto que caracterizará la obra de Dittborn desde fines de los

setenta en adelante. Aquí, en cambio, nos encontramos en los fines de los

sesenta, y lo que pinta lo hace bajo condiciones efectivas de dislocación.