Después de las columnas sobre traducciones,

ahora es preciso abordar el manejo de unas hipótesis que han sido puestas en

juego en las relaciones entre imagen y palabra. Todo tiene que ver con la

reconstrucción de unas polémicas formales de mediados de los años setenta. Me urge declarar que esa historia –convertida

en mito fundador- no comienza con Ronald

Kay en Revista Manuscritos (1975). Cuestión de proseguir con debates que no

dejan de marcar nuestra historia (de la) crítica, incluyendo el desmontaje de

sus mitos fundadores.

Nadie discute la irrupción de la revista como

uno de los proyectos editoriales que colaboró en la construcción de una escena

plástica polivalente y multi sistémica. ¡Qué palabras! Hay que decir, además,

que tampoco las obras producidas en la coyuntura de 1980 “inauguraron” en Chile

las relaciones entre arte y política.

El propio Mulato Gil había proseguido esta

relación en la pintura republicana. Incluso desde cuando pintaba frailes

dominicos que portaban en una mano el ejemplar de las sagradas escrituras sobre

la que sostenía la maqueta de una Iglesia. ¡Objeto reducido y textualidad

sagrada! Eso es de gran importancia. Siempre hay una escritura sagrada de

referencia. Habrá que declarar de qué lectura nos hacemos responsables[1].

La posición del Mulato, por eso, es ejemplar. ¡Por el solo hecho de ser cartógrafo y

autógrafo del Director Supremo! Por algo será. Esto ya estaba inscrito en las

estelas de la pintura colonial. Digo, la letra

pintada. Que no se me acuse de meter a todos en un mismo saco; se entiende

que corresponden a epistemes

distintas, pero los elementos sobre los cuáles se asienta la relación son los

mismos: arquitectura y discursividad.

Me refiero a la maqueta …. de una instalación.

La gran instalación del arte chileno, como una …. maqueta.

En términos estrictos, lo único que introduce Ronald

Kay, en 1975, es el valor metodológico del fait-divers,

convertido y trasvestido en objet-trouvé-littéraire.

Ahora, todo eso proviene de la sociología de la recepción de Jauss. Tampoco inventa nada nuevo al bloquear las

zonas de legibilidad de las portadas de El Mercurio como procedimiento poético

revolucionario. Había que ser, desde ya, un conocedor de Tom Philips y Ian

Hamilton Finley para entender la real dimensión de algunas cosas, sobre la

letra bloqueada, y la letra esculpida en la piedra como remedo crítico de

incisión originaria de la tablilla caldea, con la diferencia que ésta última

necesitaba ser cocida. Es decir, suponía la existencia de las artes del fuego,

sin la cual, al parecer, no hay escritura. Ni reproducción mecánica simple. De

ahí que ya se sabe que toda historia del arte es la historia de su reproducción

técnica. La falta de información promueve la dictadura analítica. Por otra

parte, a nadie se le puede pasar desapercibida la “poesía encontrada” en la

publicación de los Documentos de la ITT. La crónica roja ya dejaba de ser fait-divers para dominar el relato de la

historia.

Ronald Kay, por lo demás, niega la experiencia

de “lectura de los diarios” que tenía la izquierda mimeográfica como atributo

literario fundamental, antes de que él mismo escribiera sobre “El

Quebrantahuesos”. Antes, incluso, de que presentara “Variaciones ornamentales”.

Si queremos ser relativamente rigurosos en la

consideración de las fuentes, al menos debiéramos pensar que el título de una

obra ya funciona como imagen: variaciones

ornamentales. Pero también como delito.

Es decir, la lectura –también- como omisión de las fuentes.

Lo más simple es reconocer que la continuidad de

la letra está siempre perturbada por obstáculos gráficos que reconfiguran la

disponibilidad visual de esta, en su propia literalidad. Sabiendo de antemano que

debemos preguntarnos de qué texto referencial es variación y bajo qué determinaciones, un ornamento. (Me refiero, claro, a la “arquitectura del texto”). Por

eso, no me parece que sea condición suficiente para comprometer a Ronald Kay con

una hipótesis efectiva sobre de la muerte

del autor. No se ha conocido en esta escena a un autor-más-autoral que Ronald Kay. Solo que ha sido insuficiente el

acondicionamiento teórico destinado a promover la “blanchotización” forzada de

su escritura.

En la coyuntura político-intelectual de los

setenta, la reconfiguración de fuerzas a nivel de la letra hizo que las

técnicas del “análisis de contenido” implementadas por las ciencias humanas

americanas inventadas para uso de los analistas de la CIA, fueran ya traspasadas

a los activos intelectuales partidarios, para cuyos agentes la realidad era

“reducida” a las portadas de los periódicos,

convertidas en modelo reducido de referencias

sintomáticas.

Todo esto va (mucho) más allá de Ronald Kay y

del lugar que ocupaba en el Departamento de Estudios Humanísticos (DEH), a

fines de la Unidad Popular. En su poética implícita (de la) política la

textualidad unitario-popular dio

nacimiento a un modelo operativo que estableció un campo literario dominante,

en relación con el campo literario de la academia universitaria.

Así como después de 1973 hubo espacios que se

autodefinieron –con gran sentido de la oportunidad- como resistentes, se puede sostener que el DEH de antes de 1973 era un espacio reticente.

Cada cual se hará responsable de sus reticencias.

La gráfica puesta de manifiesto en la

publicación de los Documentos de la ITT durante la Unidad Popular ya había

instalado el rol del bloqueo como

estrategia de puesta en página reversiva de una prueba incriminatoria. Existió

un tic epocal que consistió en el

barrado de la letra y la sobreimpresión, primero de una línea negra que

fisuraba la palabra, que luego se transformó en franja abiertamente oclusiva.

Eso, en la fértil imaginación de no poca gente atribuía a la crítica, era el

signo de la más absoluta “radicalidad”. Sobre todo, porque la palabra barrada

le proporcionaba un aire lacaniano al cometido. Juan Luis Martínez ya se había adelantado.

En la escena oficial de la escritura partidaria

durante la pre-dictadura, la “lectura de comité central” instaló (algo así)

como la preeminencia inconciente de lengua

tipográfica. Luis Emilio Recabarren era editor.

El

diario del partido es el andamiaje del partido.

Entonces, en la superficie impresa de la página

del diario la distribución de las columnas y el tamaño de los encabezados

proporcionaban una clave interpretativa suplementaria. Viejos chamanes analizan las huellas dejadas por los zorros en la arena.

Para los lectores

autorizados de la fase, que habían inventado el género del Informe Político, “lo real” estaba disimulado en la entre-línea. Ronald Kay, sin embargo, estaba

–a destiempo- en otro régimen de performatividad literaria. Fue preciso que el

poder de los primeros fuera visiblemente demolido para que su tentativa –recién-

alcanzara la visibilidad reservada a los catecúmenos de la nueva crítica.

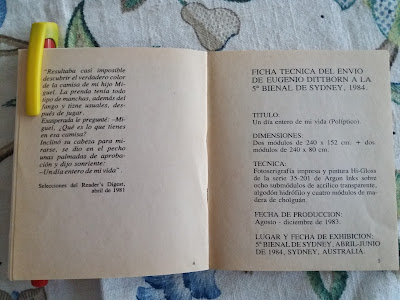

[1] Sobre la génesis de las escrituras sagradas del arte

chileno se

encuentra en preparación la edición de un libro con tres textos sobre el

trabajo de Eugenio Dittborn, en que –entre otras cuestiones- se aborda la

lectura que Ronald Kay instaló y que se convirtió en una condición canónica de

su estudio. La corrección editorial está a cargo de Sebastián Astorga y el

libro será publicado en el curso de este año por Ediciones UDP.