A propósito de las cosas que brillan por su ausencia, llegó

a su término la exhibición de las pinturas sobre papel de Pablo Ferrer en D21.

En efecto, las pinturas no tenían ningún brillo,

si se las compara con la producción anterior, realizada sobre tela, en la que

los brillos pasaban a tener un rol de repelencia magistral, que trasladaba el gestus pictórico de Benito Rebolledo a

las ejecuciones de una imagen post-académica (Mattei/Díaz), muy remitida a la

enseñanza en extremo endogámica de la Universidad de Chile. Allá ellos. Lo que

me importa es resaltar el riesgo de Pablo Ferrer al transgredir el brillo de su

pasado y rebajar la parodia de las escenas de cuerpos de plástico modificados.

Siempre que vi esas pinturas recordaba las table

scapes de Queno Ossa, que fabricaba escenarios para ilustrar los guiones de

unas películas que nunca iba a filmar. Entonces, armaba las escenas sobre una

mesa y luego ponía la maqueta junto a la ventana, para la luz, se subía a una

silla, y tomaba una “foto aérea” de la mesa con una Instamatic.

El riesgo de Pablo Ferrer consiste en abandonar el brillo por saturación para ingresar en la ausencia por sustracción material; entendamos, en el terreno

del dibujo y en el terreno de la composición. Primero, dibuja a la rápida, sin

terminar siquiera, desmarcado por la premura de un falso “matado de tela”, pero

que pone en evidencia las marcas de un chorreo distintivo. Segundo, trabaja con

fuentes iconográficas que proceden de escenas pre-catastróficas, que remedan

jocosamente la lectura del Laocoonte de Lessing. Lo cual, a Pablo Ferrer le podría significar

severas sanciones en su academia de origen, por andar poniendo en escena

algunos witz sobre los que se ha

montado el eje de su reproducción.

En la exposición, sin embargo, había una obra que no correspondía a la lógica

de su puesta en riesgo formal, porque no representaba ninguno. De todos modos, se pasó de la raya. El riesgo

fue iconográfico-programático y lo pondrá en serios aprietos. Ya verá.

Se trata de la siguiente pieza, (con)formada por tres emblemas de la

escena, titulada “Trío amoroso”, en una operación obscena, ya que “amorosidad”

es lo que menos se puede esperar de un grupo semejante, que ha sido puesto en

concurrencia luego de las declaraciones de Dávila en contra de los artistas

totémicos de la escena local, en una entrevista en La Tercera luego de su

última exposición en Matucana 100. No se

entiende para qué Pablo Ferrer reaviva a través de esta pieza, una situación pictórica

y política pre-catastrófica cuyos efectos pueden ser altamente inconvenientes.

De partida, la lámina señala pedagógicamente la proveniencia de las

imágenes: un grabado de Posadas, una etiqueta impresa que reproduce una “puesta

en abismo” y un dibujo de caricatura política. Es decir, los alumnos de Ferrer

tendrán que pensar en el papel que juegan en la pintura las “imágenes mediadas”

por la industria. El problema es que

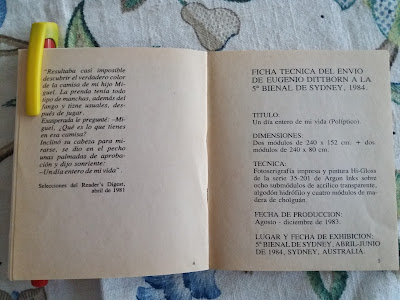

Ferrer emplea esa imagen impresa por Dittborn, y no otra. Esto, porque esa

imagen ha devenido decisiva para la percepción de su trabajo, de modo que

cualquier persona entendida en su obra sabe que junto a ella siempre aparece la

frase: “no se ha podido demostrar la eyaculación de los ahorcados”, que en

definitiva, es la frase que falta para introducir la presencia de la empleada

encargada de la limpieza del espacio de la pintura. La lámina de Ferrer

adquiere la forma de un tableau plastique

destinado a fijar el estatuto de la “escena primordial” de la pintura, porque

opera como desplazamiento del modelo dieciochezco de salón, convertido en sala

de clases. Por eso, la explicación que

da el propio Ferrer en una entrevista es (muy) plausible: el retrato del

presidente Montero no proviene de una pintura de Dávila, sino que Dávila extrae

(algunos) de sus modelos de la revista Topaze, en que Montero aparece (viril) firmando un cheque para acallar a

alguien, para comprar su compromiso, quizás para adelantar una devolución en ”carne”,

ya que en política, lo que siempre se hace es “poner el cuerpo”. Aunque la

empleada dibujada como sirvienta holandesa ha variado la posición exhibicionista

de mostrarse a todo el mundo como una imagen-marca convertida en producto del

deseo, para pasar a ser representada en medio de una crisis, cubriendo su

rostro con las manos, como si pudiera mitigar la vergüenza de haber tenido que

ser objeto de una firma.

Finalmente, ¿cuál es la crisis, sino aquella que determina una condición técnica,

mediante el uso correcto del grumo oleaginoso que se escurre sobre una

superficie, para darse a ver como indicio de la mancha que produce la primera

polución nocturna; de lo contrario, para

qué recurrir a la imagen del ahorcado? Eso es lo que -a juicio de Ferrer-, la

empleada del aseo no ha querido ver. Y

ese es el “cuadro plástico” por el que Montero ha pagado.

La primera polución es la firma en la sábana; es decir, en el cheque entendido

como sustituto de sudario, dispuesto a recibir la acometida libidinal de la

tinta, cuya inscriptividad fija el valor del servicio representacional. Ferrer le ha puesto precio a su pintura,

forzando al “trío amoroso” a depender de la referencia pre-catastrófica que precede a la caída del principio

de responsabilidad imaginal.